朝からとんだミスを犯して立ち往生をくらった前回。

そんな事もありながら、何とか時間となり、船に乗船。

さよなら宝伝、また会う日まで。

なんて思う事も無く、出航から10分そこらでやってきました犬島です。

当初の予定ががっつり崩れているので画像中央に写っている犬島チケットセンターで手早く美術館のチケットを購入し、やっとの思いで着きました。

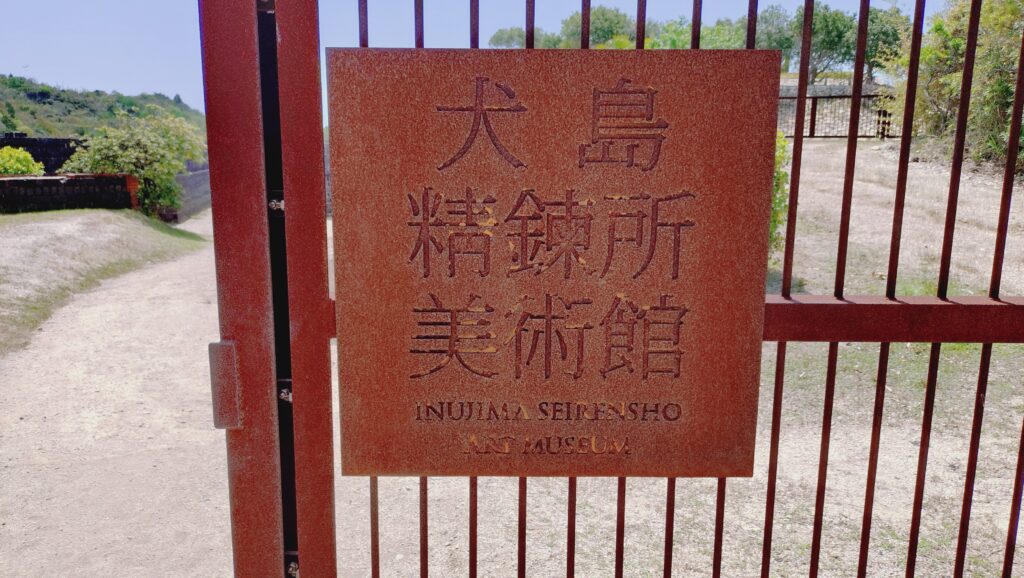

入場口にある札の錆具合が非常に良い味を出しています。

このまましれッと入っても良かったんですが、何やら11時20分頃から無料のガイド付きでツアーをやるとお知らせの札も掛かっており、折角なのでそのツアーに参加する事に。

この精錬所跡、稼働から僅か10年で閉鎖した場所であり、今でこそ草木が生える場所もありますが、当時は精錬の過程で排出する公害の影響で草1つ生えない場所となっていたそうです。

ただ、当時はこの事業にかなりの力を入れていた事もあり、火力発電所が建設され、電気系のインフラが整備され、宝伝など対岸からは夜でも煌々と光る景色が見られる程に「最先端の島」とも呼ばれる発展を遂げていたとの事。

また現代においては、公害問題、10年というごく短い時間しか操業できなかった産業として失敗した負の歴史、劣化こそ見られるもののかつての大規模な製錬所を思わせる多くの遺構が良好な形で残される点が評価され、経済産業省が認定した近代化産業遺産群33の内の1つに数えられている。そうです。

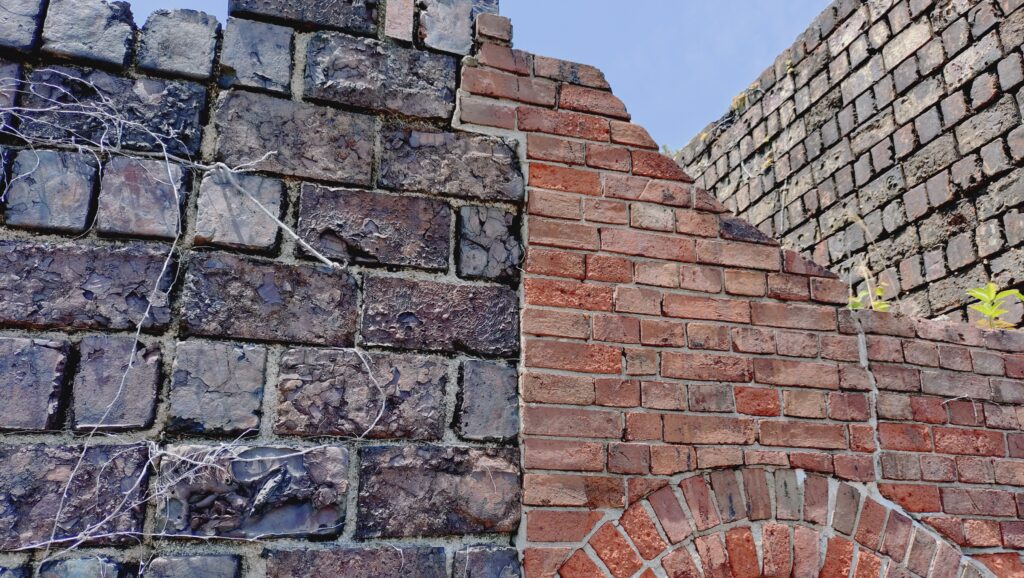

ここで使用されているレンガには種類があり、主に使われているのが左側のカラミ煉瓦。

カラミ煉瓦は銅の製錬過程で発生する廃棄物(鍰-カラミ-)を煉瓦状に成形して作るもので、犬島精練所ではその中に更にガラスや他金属などを混ぜ込んでいる為に一ヶ所に使われている物を見比べても全く違う色艶となっています。

言ってしまえばゴミとそこら辺の物を混ぜ合わせて作られた物なので、大きさや形こそ一定ではあるものの、上の画像の様に表面が空気の入り込んだフィルターのように浮いていたり、ガラスや金属の色の光沢を持っていたりと、多くの場所に使われているレンガで全く同じ物は1つとして無い状態。

ただ、銅の精錬の際にはある程度の熱が必要であり、カラミ煉瓦自体はそもそもの強度も含めその熱に耐えられないので、高温の炉の場合は右の赤煉瓦が使用されてという説明でした。

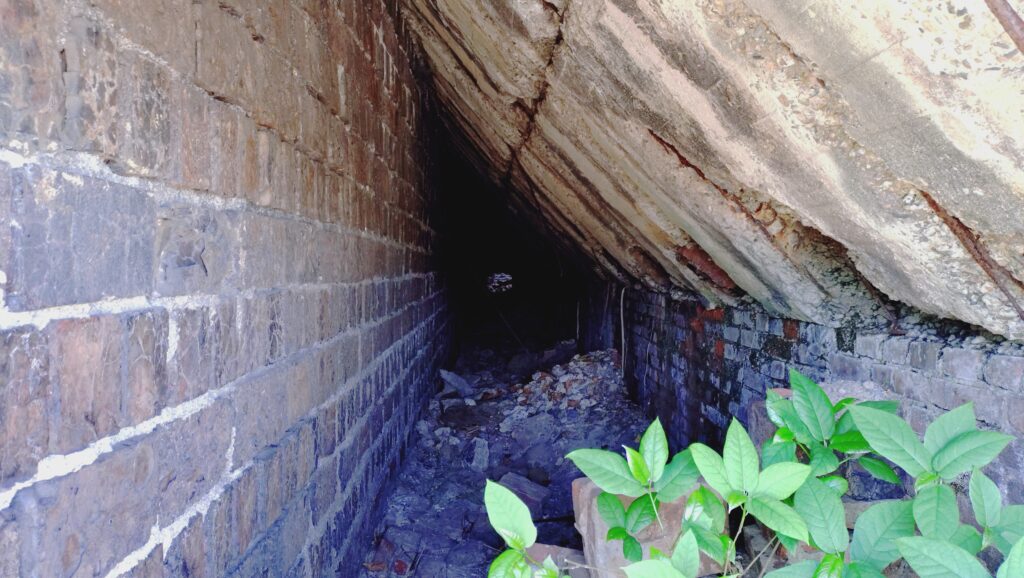

ほぼほぼ崩れて落ちている精錬所。

赤煉瓦で作られた炉は六角形の崩れかかった煙突に繋がっている。

精錬所跡の一番奥にある火力発電所跡。

稼働こそたったの10年だったそうですが、その中でも技術の向上があるらしく、一番分かりやすいものは煙突。

稼働当初は六角形の煙突だったが、面がある分風の影響を受けやすく、上の画像の様にもう何時倒れてもおかしくない状態になっているが、技術力が上がり建てられた発電所や美術館の丸煙突はひび割れた箇所すら見えない保存状態。

ぼーっと見ているだけでは分からない、そんな小さなものにも何かしらのエピソードがあるのは歴史の面白い点ですね。

犬島と言えば、犬島精錬所と美術館。

実際、今回の目的はそれですし、それだけではありましたが、解説を交えて観ると知らない事まで知れてより深く見ていく事ができます。

犬島自体には小規模ではありますが、ここの他にもアート作品や季節の景色が楽しめる場所もあるそうなので、機会を作ってまた行きたいと思っています。

事故はいつ何時起こるかわからない。

というのは、常に意識し続けるのは難しいものの、折を見て自覚、思い出す事はできます。

工場系などでは構内にヒヤリハットと呼ばれる、重大事故を防ぐ為の心得が張り出してあるはずですし、そういった系統の場所で働いた事がある人間であれば、何かしらの時に随時思い出すものです。

タイヤの事故ではありませんが、先週の金曜日に山形県で大型ダンプが横転し、何かしらの事情で外に居た運転手が車と地面に挟まれる事故が発生したそうです。

横転している画像を見ると、山肌と道路の境にある、小川が流れている窪み部分に落ちたようで、パッと見た限りでは斜面ギリギリで停止していたダンプが落ちたといった具合ではないかと思われます。

現状では車の不備なのか、タイヤに原因があったのか、地面が原因なのかも含めて原因究明に貢献する情報は一切記載されていないので、推測以上のものはできません。

言える事としては、結果論的な、そんな場所で停止するのが悪い、くらいなものです。

記事を見る限りでは死亡事故にはなっていないので恐らくこれ以上の情報が出る事はないでしょうが、可能性は幾らでも考えられますので、自身の教訓として少し考察してみるのも良いかもしれません。

小さな可能性が積み重なって起きるのが重大事故ですので、皆様もお気を付けください。

それではよい一週間を。